TOEICを受験して、スコアシートをもらったとき、「アビメ(Abilities Measured)」っていう謎の横棒グラフ、見たことありませんか?

英語力の診断書みたいなアレ。でも正直、パッと見ただけじゃよくわからないし、結局スコアだけ見て終わっちゃう……そんな経験、誰しも一度はあると思います。

でも、実はこのアビメ、ちゃんと読み解けばあなたの英語力を爆伸びさせるための”宝の地図”なんです!

この記事では、TOEICアビメの超わかりやすい読み方と、今日からできる分析・活用法を徹底的に解説します!

そもそも、アビメ(Abilities Measured)って何?

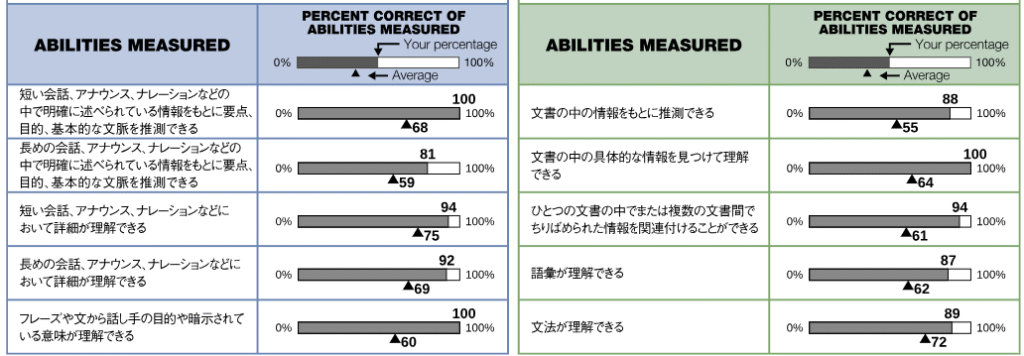

簡単に言うと、「TOEICのテストで、あなたはどんな力がどれくらい発揮できたか」を5つの観点で数値化したものです。

リスニングとリーディング、それぞれ5項目ずつ。横棒グラフで、各項目ごとの正答率(ざっくり何%できたか)が示されています。

しかも、自分だけじゃなく受験者全体の平均ラインも出ているので、「自分はここが強い/ここが弱い」「世間一般と比べてどうなのか」がひと目でわかるんです!

使わない手はないですよね。

【図解】リスニング・リーディングの5項目はこれ!

リスニング(L1〜L5)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| L1 | 短めの会話・アナウンスの要点をつかむ力 |

| L2 | 長めの会話・ナレーションの要点をつかむ力 |

| L3 | 短めの会話で細かい情報を聞き取る力 |

| L4 | 長めの会話で細かい情報を聞き取る力 |

| L5 | 話し手の意図や裏の意味をくみ取る力 |

リーディング(R1〜R5)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| R1 | 読んで推測する力(文脈を読む) |

| R2 | 必要な情報をサクッと見つける力 |

| R3 | 複数の文書をつなげて理解する力 |

| R4 | 単語の意味を正しく理解する力 |

| R5 | 文法を正しく理解する力 |

つまり、「リスニングが弱い」とか「リーディングが苦手」みたいなザックリした話じゃなく、「どの能力がどのくらい弱いのか」がピンポイントでわかるわけです。

【具体例あり】アビメの分析手順はこれ!

①まずは正答率を読む

アビメに書かれている各項目の棒グラフを見ます。どの項目が高くて、どれが低いかをざっくり把握。このとき、全体平均ラインも一緒にチェックすると、自分の立ち位置がよりわかりやすいです!

ちなみに、各項目の正答率を正確な正答数に換算するには、項目ごとの設問数を考慮した換算表を利用します。換算表はTEX加藤氏のブログなどで公開されており、誤答数と正答率の対応表からおおよその正答数を推定できますよ。

②低い項目=弱点を特定する

とにかく大事なのはココ。特に正答率が50%以下の項目は要注意!

例えば…

- L5(話し手の意図をくみ取る)がめっちゃ低い → 「会話のニュアンスに弱い」

- R4(語彙力)が低い → 「そもそも単語がわかってない」

みたいに、自分の穴がハッキリ見えてきます。

③傾向を読む

複数の項目をまとめて見ると、さらに深い分析ができます。

例えば…

リスニングの能力傾向

- L1・L3低得点 × L2・L4低得点 → リスニング全般の聞き取り力が弱い

- L1・L3高得点 × L2・L4低得点 → 長い会話の読み取り力が弱い

- L1・L3低得点 × L2・L4高得点 → 短い会話の聞き取り力が弱い

- L5低得点 → 発話の意図や暗示的意味の理解が弱い

リーディングの能力傾向

- R4・R5低得点 → 語彙力・文法力が弱い

- R1~R3低得点 → 長文読解力や情報処理・関連付け能力が弱い

これがわかると、闇雲に勉強しなくても、最短距離でスコアアップが狙えます!

【注意】アビメには「フォーム差」がある!

実は、TOEICの問題には複数パターン(=フォーム)が存在していて、出題内容、難易度が微妙に違うことがあります。

だから、アビメの正答率だけで完璧な分析はできないけど、それでも傾向をつかむには十分です!

まとめ|アビメは「弱点発見ツール」として使え!

TOEICアビメは、ただのオマケじゃありません。

正しく読み解けば、「何をどう勉強すればいいか」が一発でわかる超強力ツールです!

このサイクルを回していけば、あなたのTOEICスコアは確実に上がります!

次のスコアアップを目指して、今日からアビメ、ちゃんと使いこなしていきましょう!

.png)

コメント